乳がん検診の被ばく(放射線量)のリスクについて

乳がん検診で撮影するマンモグラフィは、レントゲンやCTと同じく放射線を使用するため、被ばくを心配される方が多いです。

エコー検査(超音波)の方は放射線を使用しないため、被ばくのリスクは全く気にする必要がありません。産婦人科ではお腹の赤ちゃんにも行っている検査ですし、乳がん検診としても年に何回エコーを行っても問題はありません。

マンモグラフィの被ばくと健康に与える影響を考えるに際して、まずはマンモグラフィで使用される放射線量がどれくらいなのかが大事です。以下に、様々な検査や普段の生活における放射線量をまとめてみました。

*単位のmSv(ミリシーベルト)とは・・・「放射線が身体に与える影響」を表す指標です

- 胸のレントゲン :0.05 mSv

- 飛行機で東京~ニューヨークを往復 :0.2 mSv

- マンモグラフィ : 両胸で計0.4mSv

- 自然放射線(1年間に宇宙から浴びている放射線) : 2.1 mSv

- CT検査 : 5~7mSv

- PET検査 : 4~7 mSv

*参照:放射線医学研究所 『放射線被ばくの早見図』

https://www.qst.go.jp/uploaded/attachment/22422.pdf

会社の健康診断で受けた乳がん検診のマンモグラフィで異常が見つかり、当院で改めて精密検査としてマンモグラフィを撮影することは多々ありますが、これでも0.4+0.4で計0.8 mSvですので、CT検査に比べると遥かに少ないことが分かります。

次に、何mSvを超えたら被ばくのリスク(健康被害)が現れるのかが大事です。

厚生労働省の指針では、業務として普段から放射線を扱う職種(放射線業務従事者)の方々は「5年間で100 mSvを超えないこと」を規則としています。つまり、1年間平均では20 mSvです。

*参照:厚生労働省 『改正 電離放射線障害防止規則』

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000807285.pdf

まとめますと・・・

① 1年間で20 mSvまでは医学的に許容される。

② マンモグラフィは年に2回撮影しても0.8 mSv

です。

マンモグラフィ検診により乳がんを早期発見・早期治療することで、乳がんは根治が目指せます。

医学的に、マンモグラフィのメリットは被ばくのデメリットを遥かに上回るため、安心して毎年の検診を受けてください。

乳がん検診の受診率が低い理由は? 検診を受けないことのリスクは?

厚生労働省が実施する国民生活基礎調査では、日本人女性(40~69歳)における乳がん検診の受診率は47.4%とされています。福岡県は全国34位で、44.7%と低めです。

*参照:国民生活基礎調査(2022年)『都道府県別がん検診受診率』 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/sogo/yobo/cancergrop/cancer-h26/documents/ranking.pdf?utm_source=chatgpt.com

ヨーロッパの医療先進国では乳がん検診の受診率は80%に達しており、厚生労働省はがん対策推進基本計画において、日本人の女性におけるこの数字を最低でも60%に上げることを目標にしています。

私は当院で初めて乳がん検診を受けて頂いた患者様には、「乳がん検診を受けようと思われたきっかけ」を伺うようにしています。その中で、これまで乳がん検診を受けていなかった理由を話して頂けることも多いのですが・・・

- 「ずっと検診を受けたいと思っていたけど、忙しくて時間がなかった」

- 「どこで検診を受けられるのか知らなかった」

- 「自分で近くのクリニックを調べたら1万円くらいかかるみたいで、費用が高いと思った」

- 「家族に乳がんがいないから大丈夫だと思っていた」

- 「マンモグラフィは痛いと聞いていたから、怖くて受けたくなかった」

これら5つの理由が多い印象です。

乳がん検診を受けないことで生じる医学的なリスクとしては、以下の2つが挙げられます。

① 早期発見・早期治療による根治の機会を逃してしまう

胸のしこりは2cm程度まで大きくなって初めて自分でも触れるようになりますが、乳がんは2cmを超えてしまうとステージ2以上になり、これは早期がんではなくなります。ステージ0~1の早期がんで発見するためには、乳がんに限らず検診を受けて頂く他にありません。

② 乳房切除(全摘)や抗がん剤が必要になる

がんのサイズが小さければ乳房部分切除(温存手術)が可能ですが、3cmを超えてしまうと乳房切除(全摘)が必要となります。また、乳がんが脇のリンパ節まで転移していれば、リンパ節まで切除しなければならないことがあります。

さらに、ステージ0の早期がんであれば抗がん剤は不要ですが、がんが大きくなってステージが上がる(進行がんになる)につれて、術後に抗がん剤まで必要となる可能性が高くなります。副作用による身体への負担、医療費の負担、通院の負担は日常生活に与える影響が大きいです。

当院は天神の中心に立地しており、夕方も遅い時間まで受付をしております。検診費用は保険診療に切り替わった場合は約3,600円です。痛みを軽減するために最新のマンモグラフィを導入していますし、そもそもマンモグラフィが必要のない患者様にはエコー(超音波)のみを行っています。

福岡の乳がん検診の受診率を向上させるために日々尽力しておりますので、乳がん検診を検討されている方はぜひ当院へご相談ください。

乳がん検診での嚢胞は大丈夫?良性・悪性の原因から再検査・経過観察まで解説

会社の定期健診や人間ドックで乳腺エコー(超音波)を受けた際に、最も多い結果が「嚢胞あり。経過観察してください」と記載されるパターンです。

多くの方は「嚢胞って何?腫瘍?がんじゃないの?」と思われるでしょうが、健診センターでは医師からの説明はないため、不安を感じられると思います。

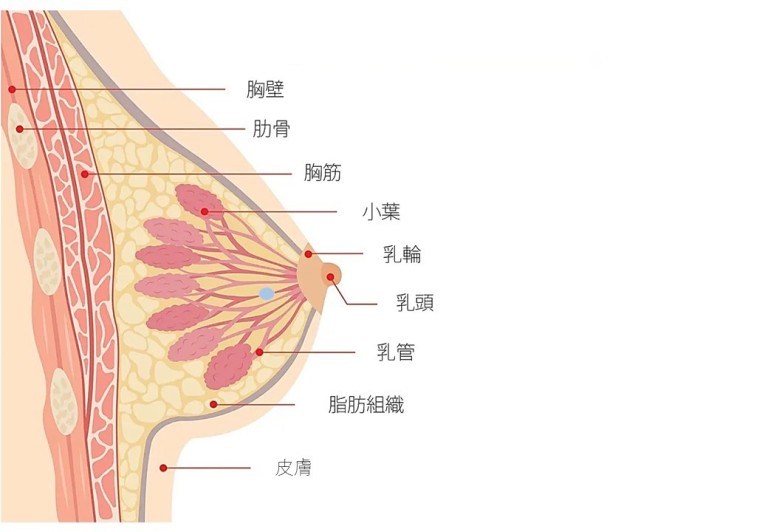

嚢胞は乳がん検診で最もよく見られる良性の腫瘍であり、女性ホルモンに反応してできた「液体の袋(水風船)」です。下のイラストの青い丸のように、乳管という母乳の通り道にできます。

腫瘍であることは事実ですが、心配のいらない放置可能な良性腫瘍であり、実は数ミリの嚢胞であれば誰でも1つか2つこっそり隠れていることが多いです。

そして、嚢胞に関して一番重要なことは、「乳がんに変わったりはしない」ということです。

嚢胞は女性ホルモンに反応して大きくなったり小さくなったり、新たにできたり消えたりしていますが、どれだけ大きくなっても、どれだけ数が増えても乳がんに変身したりはしません。

嚢胞は女性ホルモンに反応してできる以上、20代から閉経前後までの幅広い年齢の方に見られますが、閉経後数年経つと自然に消えていくことが大半です。なので、嚢胞ができたからといって何かに気をつけたり、予防を意識する必要はありません。

あまり大きくなりすぎると、しこりとしてコロコロ触れたり、突っ張ったような痛みを感じることがありますが、その場合は注射針を刺して中の液体を抜く処置をする場合もあります。(当院でも月に2~3人程度は外来でこの処置をしています)

低用量ピルやホルモン製剤を内服している方は、副作用で嚢胞がたくさんできてしまうことがあります。

女性ホルモンが体内で増えることで、乳腺および乳管に対しても女性ホルモンが多く作用してしまうことで嚢胞ができてしまいますが、あまり嚢胞が増えすぎてしまうと乳がん検診の精度が落ちてしまう(本当の乳がんができた場合に嚢胞に紛れてしまい見つけにくくなる)可能性がありますので、服用を続けても問題ないかは医師の判断が必要です。

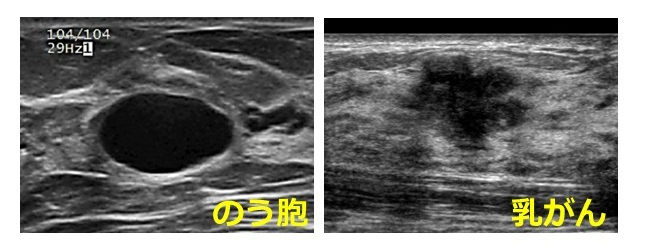

エコーでの嚢胞と乳がんの写り方の違いは、下の画像を見てもらえば一目瞭然です。

嚢胞は真っ黒で丸い形をして、輪郭がはっきりしています。対して、乳がんはいびつな形をしており、輪郭もなぞりにくいのが特徴です。なぜこのような違いが表れるかというと、乳がんは周りの正常な乳腺に癒着して栄養を奪い取りながら不規則に成長していくからです。

最後にまとめますと、「嚢胞=水風船=良性腫瘍=乳がんには変わらない」です。

ただし、本当に嚢胞で間違いないのか?に関しては、乳腺の専門医でないと判断がつきにくい部分もあります。健診センターでは乳腺の専門医ではなく検査技師さんが最終判定をしている施設も多いため、本当に嚢胞で間違いないのか確認されたい場合は、当院を受診していただければと思います。

乳がん検診は乳腺クリニックと検診センターのどちらで受けた方がいいのか?

回答

絶対に乳腺クリニックです。乳がん検診に限らず、全てのがん検診は専門クリニックで受けるべきであると医学的に断言できます。

会社の定期健診や人間ドックの一環で検診センター(検診病院)で乳がん検診を受けられることがありますが、唯一のメリットは「会社の福利厚生の場合は費用が抑えられる」ことだけです。

会社勤めの方は、毎年の定期健診の中でオプションとして各種がん検診を追加できることが多く、この場合は会社が費用の一部もしくは全額を負担してくれますので、安価に乳がん検診を受けられるメリットがあります。

*参考までに当院の自費の乳がん検診はマンモグラフィとエコーのセットで8,300円です。

これに対して、実際に当院を受診された患者様のご意見を元に、検診センターのデメリットをまとめました。

①医師からの対面式の説明がなく、専門用語で所見が記載された結果表を渡されるだけの施設が多いため、何が書かれてあるのかよく分からない。

②読影している医師が乳腺専門医ではないことや、普段は乳がん診療に携わっていないことが多い。

③何か異常があってもその場では説明されず、結局は乳腺専門のクリニックや病院へ自分で精密検査を受けに行かなければならないので、二度手間になる可能性がある。

④結果が送られてくるのが3~4週間後と遅い。

⑤個人で受ける人間ドックの場合は、検診費用がクリニックよりも高額になる場合が多い。

他にもありますが、この中でも特に重要なのが③と④です。

当院の場合、乳がん検診で乳がんを疑うような異常が見つかった場合、当日精密検査(病理検査)まで行い、1週間後に診断結果をお伝えしてます。

検診センターの場合は、乳がん検診を受けてから3~4週間後に異常があった旨の結果表を手にして、それから乳腺専門クリニックをご自身で探して、お仕事の都合の合う1~2週間後に予約することになりますので、もしも乳がんが隠れていた場合に1ヶ月以上も治療が遅れることになります。

身体測定や採血などの内科の一般的な健康診断はどこで受けても一緒ですが、がん検診だけは命に直結します。多少費用がかかってもそれぞれの専門クリニックで受けて、専門医から対面式で「検査結果・適切な検診間隔・検査方法」を聞いて下さい。

子宮頸がん検診は婦人科、胃がん・大腸がん検診は消化器内科、肺がん検診はCTが置いてある内科です。

乳がんとプラセンタの関係

回答

現時点では全く不明です。

解説

プラセンタは女性ホルモン製剤ではないため、乳癌の発症リスクや術後の再発リスクとは関係がないように思われますが、研究がされていないため不明です。

乳癌と診断された患者様の中にはプラセンタを投与されている方が多い(もしくは少ない)という統計報告は現時点ではありませんし、乳癌の術後の患者様を対象にしてプラセンタを定期的に投与するかしないかでその後の再発率を追跡していく研究もされていません。

有害事象の報告がないのも事実ですので、ホルモン剤の副作用や更年期症状を和らげるためにプラセンタを投与するのであれば特に大きな問題はないように思われますが、最終的には主治医の先生と相談の上で決めて頂くのがよいでしょう。

乳がんによって乳頭から血が出る場合や背中が痛い場合、乳房に湿疹やアザがある場合は癌が進行しているのか

回答

乳癌が発生して数年経過して、既に早期癌ではなくなった場合に見られることがある症状ですが、早期癌で見られることも多々あります。乳癌とは関係のない病気であるケースもあるため、一概に進行しているとは言い切れません。

解説

乳癌が増殖して大きくなり、乳頭の近くまで及ぶと乳頭から血が出ることがあります。しかし、早期癌でも最初から乳頭の真裏に発生した場合は乳頭からの出血をきっかけに発見されることもあるため、進行の程度とはあまり関係がありません。ただし、乳頭から血がでる場合は乳癌をはじめとした何らかのしこりが隠れているケースが多いため、必ず乳腺外科を受診してください。

背中の痛みに関しても、乳癌が背骨に転移してしまって痛みを出すこともありますし、早期癌をわずかな胸の違和感や背中の痛みとして感じ取られて受診される患者様もいらっしゃいます。乳癌とは関係ない整形外科の病気のこともありますので、背中の痛みはいくつかの診療科をまわってからようやく診断がつくケースが多い印象です。

乳房の湿疹の大半は皮膚表面のトラブルです。乳癌が相当進行して皮膚を突き破りかけた際は皮膚の湿疹やアザが見られますが、この時には既にしこりとして明らかに触れている上に、痛みも伴っていることが多いです。

よって、乳房のしこりや痛みがなく、症状として皮膚の湿疹だけがある場合は、まずは皮膚科を受診して頂いてよいと思います。皮膚科の先生は乳癌に伴う皮膚症状も熟知されていますので、乳癌が疑わしい場合は必ず乳腺外科への受診を勧められます。

乳がんの治療に要する入院期間(休職期間)と治療中にやってはいけないこと

回答

入院手術は4~9日間が目処です。この期間だけはお家のことはご家族の方に任せなければいけませんし、職場の方々のご理解も得られなければいけません。

術後の治療は原則的に仕事と両立しながら継続していくものですし、それが可能です。乳癌の治療を理由に仕事を辞める必要は一切ありませんし、職場からの不利益を受けることもあってはいけないことです。

解説

乳癌と治療されてからの治療の流れは、まずは入院手術、その後に術後の放射線治療や薬物治療(ホルモン剤・抗癌剤)という流れです。

手術に要する入院期間は、乳房温存手術(部分切除)であれば3~4日で、全摘(乳房切除)の場合は7~9日です。手術の前日に入院して、翌日に手術という病院が一般的です。

入院期間中も、手術自体はお腹を切ったりするような大手術ではないため、手術の翌日にはリハビリを兼ねて自分で歩いて移動できますし、ご飯も自分で食べられます。

退院後は激しい運動や重労働は1ヶ月は控えて頂きたいですが、デスクワークなどであればすぐにお仕事を再開しても問題ありません。家事・炊事はご家族の方が手伝ってあげてください。

手術後の治療は、放射線治療は3~5週間、土日を除いて毎日通院です。1回2~3分で終わる上に、髪の毛が抜けたりきつくなったりなどの副作用もないため、お仕事との両立が十分に可能ですが、とにかく通院が大変です。家や職場からの往復の通院時間を考慮すると、毎日1時間~1時間半は費やすことになるため、遅出や早上がりなどを職場と調整することが必須です。しかし、これを理由に職場から不利益を受けることは今の社会ではあってはならないことです。放射線治療の開始時期や期間は主治医から事前に必ず説明があるため、お勤めされている職場へ前もって相談しておき、しっかり話し合った上でお仕事と両立されてください。

術後の薬物治療では、ホルモン剤は大きな副作用はありません。内服薬なら毎朝1錠の内服で、注射薬なら3ヶ月に1回の注射です。最も多い副作用としてホットフラッシュがありますが、お仕事を休んだり辞めたりされる方はまずいません。

乳癌の治療において日常生活やお仕事に最も支障を与えるのは、薬物療法の中の1つである抗癌剤です。

抗癌剤は2~3週間に1回の点滴を8回繰り返す投与方法が一般的なため、4~6ヶ月かかります。この期間中は100%髪の毛が抜けるため、ウィッグ(医療用のカツラ)やニット帽を準備しておくことが必須ですし、だるさや吐き気の副作用も高頻度で起こるため、どうしてもきついときは仕事を急遽休んで自宅で安静にしておかなければいけない日もあります。ただし、治療期間中でもきつくない日数の方が多いことが一般的であるため、お仕事と両立することは十分に可能です。

基本はお仕事を優先し、どうしても休まないといけない日は「有給休暇」や「会社独自の休暇制度」を利用して自宅療養しましょう。近年では労働契約法で定められている「雇用主の安全配慮義務」が重要視されているため、「治療をしながらでも今の仕事を続けたい」という意思に対しては最大限の配慮を行わなければいけない社会になっています。稀に副作用が前面に出てしまって長期間休養しなければいけない患者様もいますが、その場合は傷病手当制度を利用すれば問題ありません。最大で1年半の間、給与の3分の2が毎月給付される上に、会社側の費用負担が発生することもありませんので、必要な場合はしっかりと活用してください。

これらの相談は主治医の先生や看護師さんではなく、社会福祉士(ソーシャルワーカー)が担当することが一般的です。病院であれば、がん相談支援センターや地域連携室に常駐しているため、相談に行かれるとよいでしょう。

治療期間中に避けなければいけないことはそれほど多くありません。

手術や放射線治療に際しては特別な注意点はありません。感染症にかかって治療が延期・中断してしまわないように気をつけることくらいです。

ホルモン治療中は妊娠は禁止です。ホルモン剤は胎児に対して流産や奇形のリスクがあることが分かっているため、治療期間中は妊娠は避けてください。

抗癌剤治療中は副作用により免疫力が低下する時期が周期的にあるため、生ものと人混みは避けておいた方がよいです。

参照)日本乳癌学会 患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版

https://jbcs.xsrv.jp/guideline/p2023/gindex/002-2/q11/

乳がんの進行速度、転移のスピードについて

回答

乳癌の多くは進行が遅いため、適切な乳癌検診を受けてさえいれば早期発見・早期治療により根治が可能です。

しかし、中には進行が速く、急速に転移していく悪性度の高い乳癌があるもの事実です。

解説

一般的に乳癌は進行が遅い癌であり、1つの癌細胞が発生してから1cmの大きさになるまでに5年程かかります。それほど進行が遅いため、乳癌検診は2年に1回でよいとされています。

しかし、乳癌の中には進行の速いタイプが一定の割合であることが分かっています。triple negative(トリプルネガティブ)やHER2(ハーツー)陽性と呼ばれるタイプの乳癌は増殖スピードが速く、中にはたった1年で数センチまで増殖して、脇のリンパ節にまで転移してしまうこともあります。triple negativeは乳癌全体の10%で、HER2陽性の乳癌は全体の20%ですので、進行の速い乳癌は決して稀ではありません。

この2つのタイプに対してはここ数年で専用の薬が次々に開発されていて、再発を防ぐための治療薬として乳癌の術後の患者さんにも使用されており、十分な治療成績が認められています。つまり、「進行の速い乳癌=予後が悪い」ではなくなってきているということです。

乳癌は脇のリンパ節までの転移であれば十分に根治が可能ですが、それを超えて肺や骨に転移してしまうと根治はできません。これは乳癌のタイプに関係なく、全ての乳癌に共通しています。

つまり、進行の速いタイプの乳癌であっても毎年の乳癌検診を継続することで早期癌のうちに発見してしまえば根治できるため、毎月のセルフチェックと毎年の乳癌検診を欠かさないことが重要です。

当院でも、全くの無症状の方で、毎年の乳癌検診で偶然1cmのtriple negativeタイプの早期乳癌を発見して、手術と術後治療により根治に近づいている患者様がたくさん通院されています。

なお、「若い人の乳癌は進行が速くて、高齢者の乳癌は進行が遅い」と思われている方が多いですが、確かにそのような傾向はありますが、はっきりと言い切れるほどの差はありません。70歳の方でも1年前の検診で何も異常がなかったのに、今年の検診で2cmの乳癌が見つかることは実際の臨床の現場では普通にあります。

まとめると、乳癌の中には進行の速い(増殖スピードの速い)タイプの乳癌が約30%あるため、これを見逃さないために毎年の乳癌検診を継続することが大事。進行の速いタイプの乳癌であっても、治療薬が進歩したこともあり、早期癌で発見すれば十分に根治が可能。ということです。

乳癌のタイプは乳癌の診断とともに病理検査で測定されていますので、主治医の先生に聞くのを忘れないようにしましょう。

乳がんと食べ物の関係。乳がんを予防するのにおすすめの栄養素など

回答

乳癌と食べ物の関係について、大豆・イソフラボンや乳製品がメディアでも取り上げられていますが、現時点で医学的にも統計学的にも分かっていることは4つだけです。

①肥満は確実に乳癌のリスクになる

②アルコールは確実に乳癌のリスクになり、摂取量が増えるほどリスクも高まる。

③大豆やイソフラボンは、乳癌の発症リスクを減らす可能性があるが、まだ研究段階。

④乳製品は、乳癌の発症リスクを減らす可能性があるが、まだ研究段階。

解説

肥満とアルコールは医学的にも統計学的にも因果関係が証明済みですので、この2つを避けることは乳癌の予防にも直結します。アルコールは、ビールなら中ジョッキ1杯、ワインならグラス2杯までであればリスクにはならないとされています。

イソフラボンとは、大豆などのマメ科の植物に微量含まれている成分です。女性ホルモン(エストロゲン)と似た構造をしているため、エストロゲンをエサにして増殖するタイプの乳癌のリスクになると考えられていましたが、乳癌の治療で使われるホルモン剤とも似た構造も含まれているため、乳癌の予防効果が期待されています。

日本を含むアジア人を対象とした研究では、大豆製品を多く摂取している人の方が乳癌の発症リスクが低いという統計が報告されていますので、十分に期待してよいと思いますが、具体的に「どのような大豆製品をどれくらい摂取すればよいのか?」までは分かっていません。現在進行中の大規模な統計の結果が出てくるまでは、あくまでも可能性止まりです。

*医学的な統計にはとても時間がかかります。大豆を多く摂取する人とそうでない人を数万人ずつ集めて、その食生活を10年~20年続けてもらって初めて答が出ます。

それから、イソフラボンをサブリメントとして摂取することでの乳癌に対する効果は検証されていません。逆に乳癌のリスクを上げてしまう可能性もありますし、現時点では過剰摂取(厚生労働省の勧める1日30mg未満を超える量)の安全性すらも不明です。イソフラボンを摂取する場合は、必ず大豆食品から摂取してください。

乳製品に関しては、これまでは乳癌の発症リスクを上げるとされていましたが、大規模な統計結果が揃った結果、2019年以降の日本乳癌学会のガイドラインでは「乳製品の摂取により乳癌の発症リスクが減る可能性がある」と示されています。

欧米人でよく見られますが、乳製品を好んで摂取する方の中には肥満の方の割合が多いため、乳製品は乳癌のリスクの1つと考えられていましたが、研究が進むにつれて「乳製品そのものはリスクにはなっていない。むしろ、乳製品全般を多く摂取している人は、そうでない人に比べて乳癌の発症リスクが低くなっている」ことが分かってきました。

ただし、分かっているのは乳製品全般という大まかなものであり、「どの乳製品が良いのか?」や「牛乳はどうなのか?」までは分かっていないのが現状です。乳製品には人が健康に生きていくために必要な栄養素が豊富に含まれているため、幅広い乳製品を、肥満にならない程度に食事の範囲内で摂取することが大事です。

その他、市販のサプリメントや健康食品に関しては、摂取しても乳癌の発症リスクは低くならないことが証明されています。特定のビタミン類、食物繊維や脂肪酸に関しては、乳癌との関連性は何も分かっていません。食生活や生活習慣の中で乳癌のリスクとの関連性が研究・報告されているものを以下にまとめていますので、ご参照ください。

| 要因 | 乳癌の発症リスク |

| 肥満 | 確実にリスクが上がる *閉経前であれば確実視まではされていない研究もあります。しかし、閉経するまでは肥満で、閉経後に急に標準体重に戻すことは現実的ではありませんので、肥満は避けましょう。 |

| アルコール | 確実にリスクが上がる |

| 大豆食品 | リスクが下がる可能性がある |

| イソフラボンのサプリメント | 不明(安全性も不明) |

| 乳製品 | リスクが下がる可能性がある |

| 健康食品やサプリメント | リスクが下がることはない |

| 喫煙 | 確実にリスクが上がる |

| 運動 | 確実にリスクが下がる |

| ストレス | 不明 |

| 性格 | リスクとは関連なし |

| 糖尿病 | 確実にリスクが上がる |

参照)

日本乳癌学会 患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版

https://jbcs.xsrv.jp/guideline/p2023/gindex/100-2/q62/

日本乳癌学会 乳癌診療ガイドライン2022年版

https://jbcs.xsrv.jp/guideline/2022/e_index/s4/

乳がん検診はいつから(何歳から)やるべき?頻度や時期について。20代30代も必要か?

回答

①当院では35歳からの毎年の乳癌検診を勧めています。

マンモグラフィと超音波(エコー)の両方とも必要なのか?超音波(エコー)だけで十分なのか?は患者様ごとに異なりますので、最適な検診項目を患者様ごとに説明しています。

②お母様やご姉妹が乳癌にかかられている場合は、20代半ばからの超音波(エコー)検診を勧めています。

解説

日本乳癌学会は40歳以上の女性に「2年に1回のマンモグラフィ検診」を勧めています。

なぜ40歳からなのかというと、統計的に乳癌は40歳代で最も罹患率が高いからです。

これを受けて、全国の自治体は40歳以上の女性に対して2年に1回、マンモグラフィ検診の費用を一部補助していますので、40歳になる年は無料で、それ以降は2年毎に千数百円のご負担で受けることができます。

ただし、超音波(エコー)はこれに含まれておらず、自治体の補助は2年に1回だけです。この理由は、マンモグラフィに比べて超音波(エコー)は検査時間が2~3倍かかる上に、乳癌以外の良性のしこりも検出してしまうため費用対効果が悪いことと、一般的に乳癌は進行が遅い癌であるため、2年間放置していても早期癌のままであることが多いからです。

*補助金は公費から負担されているため、年齢問わず全ての女性に毎年マンモグラフィもエコーも無料で・・・というわけにはいかないのが現状です。

ただし、上記の一般例からは外して考えた方がよい女性も当然います。乳癌の家族歴がある女性は、そうでない女性よりも当然リスクはあるわけですから、40歳未満からでも毎年検診を受けて頂いた方がよいですし、発生して1年で急速に進行する悪性度の高い乳癌も一定の割合であります。

参考までに、当院で乳癌と診断した患者様の内、40歳未満の方の割合を見てみると、2023年度が21%で、2024年度が18%でした。つまり、5人に1人は40歳未満です。

*乳癌は日本だけでなく世界中で女性のかかる癌の1位ですが、日本では低年齢化(40歳未満での発症)の進行も目立ちます。

日本乳癌学会のガイドラインで勧められている検診の開始年齢や項目は10年前に作成されたまま現在も変わっていませんが、患者様の立場で、実態に見合う内容の乳癌検診を行うことが大事です。

よって、当院では、家族歴が近い(お母様やご姉妹が乳癌にかかられている)場合は、20代半ばからの超音波(エコー)検診を、それ以外では35歳からの毎年の乳癌検診を勧めています。

参照)日本乳癌学会 患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版

https://jbcs.xsrv.jp/guideline/p2023/gindex/100-2/q62/